Neue Seidenstraße – Chinas Weg in die globale Zukunft

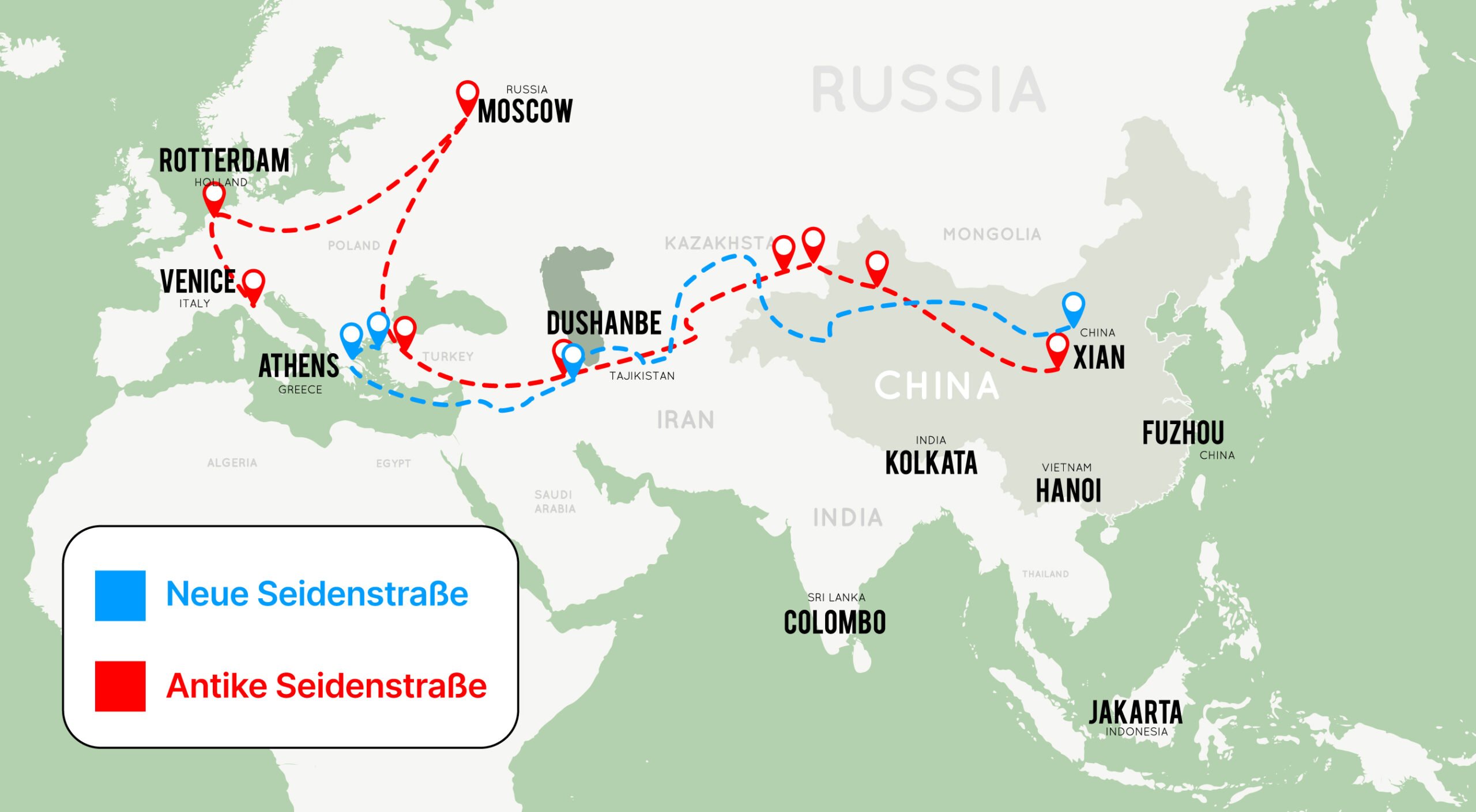

Um die historische Seidenstraße ranken sich viele Mythen. Sie steht für die Verbindung, die verschiedene Länder und Kulturen durch Handelsbeziehungen schaffen. Die ursprüngliche Seidenstraße entstand während der Westexpansion der chinesischen Han-Dynastie, die im Zeitraum zwischen 206 v. Chr. und 220 n. Chr. stattfand. Sie schuf Handelsnetze durch die heutigen zentralasiatischen Länder Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sowie durch das heutige Indien und Pakistan im Süden.

Als Marco Polo im 13. Jahrhundert von seiner Heimatstadt Venedig gen Osten aufbrach, wurden auf der damals 6.400 Kilometer langen Route mitunter Gewürze, Porzellan oder Jade transportiert. Die hauptsächliche Handelsware war Seide, der die Bezeichnung „Seidenstraße“ hervorbrachte; die „Neue Seidenstraße“ lehnt an dieser Legende an. Marco Polo selbst nutzte diesen Begriff in seinen Aufzeichnungen jedoch nicht selbst. Er wurde von dem deutschen Geographen Ferdinand von Richthofen 1877 geprägt und wurde weltweit übernommen.

Die Neue Seidenstraße ist international als „Belt and Road Initiative“ (etwa „Gürtel- und Straßeninitiative; abgekürzt: BRI) oder als „One Belt, One Road“ (Ein Gürtel, eine Straße) bekannt. China will dabei durch Handel auch seinen globalen Einfluss ausbauen. Nach Xi Jingpins Ankündigung der Neuen Seidenstraße, war weltweit ein stetig wachsendes Interesse an dem Thema zu verzeichnen. Nach den globalen Corona-Maßnahmen ist sie deutlich abgeflacht und kommt langsam wieder zurück. Wo steht die Neue Seidenstraße gegenwärtig? Welche Rolle wird sie in der Geopolitik, der Weltwirtschaft und den globalen Finanzmärkten künftig spielen?

Eine Billion Dollar für die Neue Seidenstraße

Das Vorhaben Chinas hat weltweit ziemliches Aufsehen erregt. Da anfangs geplant wurde, dass die Neue Seidenstraße Duisburg als eine Etappe enthält, war auch in Deutschland ein gewisses Interesse an dem Thema geweckt. Ziel war es damals, mit einer gewaltigen Investitionsankündigung von etwa eine Billion US-Dollar eine neue Ära des weltweiten Infrastrukturaufbaus einzuläuten. Heute, rund zwölf Jahre später, lässt sich eine erstaunliche Bilanz ziehen: Die kumulierten chinesischen Engagements entlang der Neuen Seidenstraße überschreiten mittlerweile 1,3 Billionen US-Dollar.

Die Anfänge waren geprägt von großem Optimismus. Hunderte Milliarden flossen in Bahnlinien, Häfen und Straßen von Asien über Afrika bis nach Europa. Doch der weltweite Boom wurde bereits 2020 gebremst: Die Corona-Maßnahmen führten vielerorts zu Stillständen auf Baustellen, Verzögerungen und einer zeitweisen Abkühlung des Engagements. Dennoch nutzte China die Krise, um die Weichen neu zu stellen. Es passte seine Strategie an, die weniger Masse, mehr Qualität, gezielte Investitionen in strategische Rohstoffe, Energieprojekte und Technologietransfer lautete. Diese Vorgehensweise prägte fortan das Bild des Projekts.

Seit 2023 ist die Summe der jährlichen Engagements wieder angestiegen. Die Investitionen sind heute diversifizierter: Neben klassischen Bauvorhaben gewinnen Hightech- und Energieprojekte in Afrika und Südostasien an Bedeutung. Public-Private-Partnerships und Kapitalmarktinstrumente ergänzen klassische Staatskredite.

| Die Seidenstraße und die USA Die geopolitische Strategie der USA in Zentralasien offenbarte sich bereits im Silk Road Strategy Act von 1999 als klare Gegenoffensive zum chinesischen Einfluss. Zbigniew Brzezinski, ein sehr einflussreicher Vordenker der US-Strategie, bezeichnete die Region als „Schachbrett“ der Weltpolitik. Seine nationale Sicherheitsstrategie stellte unmissverständlich fest: „China ist ein strategischer Konkurrent […], der seine Macht und seinen Einfluss in Eurasien erweitert, um die internationale Ordnung zu seinen Gunsten umzugestalten.“ Der damalige Außenminister Colin Powell unterstrich 2003 – in diesem Jahr wurde auch das Gesetz erweitert – mit Blick auf China: „Die Vereinigten Staaten werden alles tun, um die Unabhängigkeit und Souveränität der zentralasiatischen Staaten zu schützen und einen freien Handelsweg zu gewährleisten.“ |

Bankenkrise

Greater Eurasia: Russland und die Arktis

Greater Eurasia ist ein russisches Konzept, das eine engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ländern Eurasiens anstrebt, um eine unabhängige und multipolare Weltordnung zu fördern. Im Gegensatz zu Chinas Neuer Seidenstraße geht es hier weniger um Infrastruktur, sondern vor allem um eine politische Allianz, die Russland als zentrale Macht zwischen Europa und Asien positioniert. Zu den Partnern zählen Russland, zentralasiatische Staaten, Iran und Indien, die gemeinsam westlichen Einflüssen entgegenwirken wollen. Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) ist ein wichtiger Baustein zur Schaffung eines gemeinsamen Handelsraums.

Die Wechselwirkungen zwischen Greater Eurasia und der Neuen Seidenstraße zeigen sich vor allem bei den Verkehrswegen: Russland kontrolliert zentrale Landkorridore, die für Chinas Landweg wichtig sind. Zudem gewinnt die Polare Seidenstraße entlang der Arktis – eine alternative Seeroute – wegen geopolitischer Spannungen und Sanktionen wegen des Ukrainekriegs an Bedeutung . Es ist ein Gebiet, an dem Russland ebenfalls strategische Interessen verfolgt.

Ein Reibungspunkt ist, dass Greater Eurasia Russlands politische Kontrolle und Einfluss stärkt, während China vor allem wirtschaftlich investiert. Diese asymmetrische Partnerschaft schafft eine komplexe Dynamik, in der Kooperation und Konkurrenz nebeneinander bestehen, besonders bei der Kontrolle von Verkehrswegen und der Arktis.

So ergänzt sich Greater Eurasia mit der Neuen und Polaren Seidenstraße teilweise durch die Verbindung von Land- und Seewegen. Doch politische Rivalitäten und unterschiedliche Ziele wirken auch als Bremsen und Herausforderungen. Russland versucht, seine Brückenfunktion und Macht zu erhalten, während China seine wirtschaftlichen Korridore und maritimen Routen weiter ausbaut – ein Spiegelbild der komplexen Neuordnung Eurasiens.

Die Route nach Afrika

Seit 2013 hat China in Afrika seine Präsenz im Rahmen der BRI deutlich ausgeweitet. Herausragende Projekte sind der Ausbau strategischer Häfen wie Bagamoyo (Tansania) und Mombasa (Kenia) mit neu errichteten Logistik- und Umschlagzentren sowie die Etablierung von Industrieparks in Ägypten. Ergänzt werden diese Investitionen durch umfangreiche Energieinfrastruktur,; etwa Wasserkraftwerke in Sambia und Äthiopien.

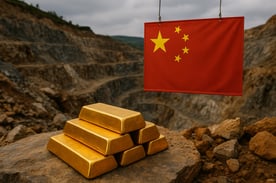

Der Ausbau der Infrastruktur unterstützt nicht nur den Handel, sondern sichert auch den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und Bodenschätzen, darunter Gold und Silber. Diese Edelmetalle sind für China von großer Bedeutung als Wertreserven und für industrielle Anwendungen. Durch neue Transportwege wird der Rohstoffexport erleichtert und die Vernetzung Afrikas mit dem globalen BRI-Netzwerk gestärkt.

Bis Mitte 2025 wurden über 190 BRI-Initiativen in Afrika realisiert, mit Schwerpunkten auf digitaler Infrastruktur, erneuerbaren Energien und nachhaltigem Bergbau. Die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika entwickelt sich dynamisch weiter, insbesondere im Rahmen des China-Afrika-Kooperationsforums (FOCAC), das neue Projekte und Dialoge anstößt – weit mehr als reine Handelsverbindungen.

Die Rolle Lateinamerikas

Die Neue Seidenstraße ist längst nicht mehr auf Eurasien und auf Afrika begrenzt. Sie ist auch zu einer zentralen außenwirtschaftlichen Strategie Lateinamerikas avanciert. Mehr als 20 Länder der Region kooperieren dabei eng mit China. Mit Milliardeninvestitionen in Häfen, Bahnlinien und Logistikzentren – wie dem strategisch wichtigen Hafen Chancay in Peru – vernetzt China Südamerika infrastrukturell und schafft neue Handelsachsen zwischen Atlantik und Pazifik. Dies fördert nicht nur den interkontinentalen, sondern auch den regionalen Binnenhandel.

| Panama-Kanal: Wasserstraße zwischen Atlantik und Pazifik Der Panamakanal bleibt ein entscheidendes geopolitisches Nadelöhr. Panamas Rückzug aus der Belt and Road Initiative 2025 auf US-Druck verdeutlicht den globalen Machtkampf zwischen den USA und China. Obwohl chinesische Unternehmen Konzessionen verloren haben, bleibt Pekings Einfluss durch Hafenanlagen und bilaterale Handelsabkommen stark. Die Kontrolle und Transparenz am Kanal sind ein Symbol für die Rivalität der beiden Weltmächte. |

China investiert in seine Kooperationen mit Lateinamerika, insbesondere im Gold- und Silberabbau. Neben Panama, wo chinesische und kanadisch-chinesische Konsortien beteiligt sind, spielt auch Ecuador eine wichtige Rolle in Zusammenarbeit mit halbstaatlichen chinesischen Firmen. In Peru, Brasilien, Kolumbien oder in einer Reihe karibischer Staaten sind chinesische Staats- und Privatunternehmen aktiv in der Edelmetallförderung engagiert. Medienberichte zeigen, dass ein erheblicher Teil des gewonnenen Goldes und Silbers über verdeckte Kanäle direkt nach China exportiert wird, ohne über internationale Handelsbörsen zu laufen. Dieses Vorgehen ermöglicht es China, Preisschwankungen auf dem Weltmarkt zu umgehen und die eigene Rohstoffversorgung langfristig zu sichern.

Neben den mittelamerikanischen kleinen Ländern reicht im Rahmen der Neuen Seidenstraße Chinas Einfluss auf dem nordamerikanischen Kontinent bis nach Mexiko. Das Land ist heute der weltweit größte Silberproduzent und setzt mit dem Ausbau des pazifischen Mega-Hafens in Manzanillo, als einer der bedeutendsten Drehpunkte der Neuen Seidenstraße außerhalb Eurasiens, neue Maßstäbe im Handel mit China. Durch chinesische Investitionen in die mexikanische Infrastruktur wird die logistische Anbindung weiter gestärkt, was Mexiko zu einem wichtigen Wirtschaftspartner macht. Gleichzeitig lässt der Ausbau spezieller Handelsrouten über den Pazifik Mexikos Silber zunehmend direkt nach China fließen. Hier kommt es wieder einmal zum Transport von Edelmetallen in die strategischen Lager Chinas; diese werden ebenfalls nicht alle offiziell erfasst.

Lateinamerika steht damit im Zentrum einer wachsenden globalen Seidenstraßenstrategie Chinas: Die Region ist nicht nur Rohstoffquelle und Investitionsziel, sondern auch geopolitischer Schauplatz einer neuen Weltordnung. Die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Lateinamerika verdeutlichen, wie wirtschaftliche Zusammenarbeit und geopolitische Interessen zunehmend verschmelzen und neue multilaterale Allianzen jenseits westlicher Einflüsse entstehen.

Die Neue Seidenstraße und die BRICS

Besonderes Augenmerk kommt den BRICS-Staaten zu: Brasilien, als Gründungsmitglied des Bündnisses, spielt eine zentrale Rolle bei der Positionierung Südamerikas in einer multipolaren Welt. Die BRICS präsentieren sich als globale Alternative zur westlich dominierten Wirtschaftsordnung. Und der Ausbau der Neuen Seidenstraße ist ein zentrales Element dieser Strategie. Auffällig ist jedoch, dass Brasilien selbst bislang offiziellen Beitrittsbestrebungen zur BRI zurückhaltend gegenübersteht. Das Land setzt eher auf eine selbstbestimmte Außen- und Wirtschaftspolitik und wahrt Spielräume gegenüber China. Diese Position verschafft ihm Verhandlungsmacht: Während Brasilien von der hohen Nachfrage nach Rohstoffen profitiert, kann es Bedingungen und bilaterale Kooperationen mit China eigenständiger gestalten als etwa Argentinien, das aufgrund wirtschaftlicher Krisen wesentlich abhängiger agiert.

Für die BRICS-Gruppe geht es dabei nicht nur um reine Transportwege, sondern um die Schaffung eines alternativen Wirtschaftsraumes, der mit eigenen Regeln, Währungen und Finanzinstitutionen wie der New Development Bank agiert. Die Initiative verzahnt sich immer intensiver mit den wirtschaftlichen Interessen der BRICS-Staaten: Gemeinsame Infrastrukturprojekte erleichtern den Rohstoffhandel, die Energieversorgung und den Technologietransfer. Besonders sichtbar sind diese in den Kooperationen mit den Ländern der arabischen Halbinsel, die seit der jüngsten BRICS-Erweiterung eine strategisch noch wichtigere Rolle einnehmen.

Die Maritime Seidenstraße, als See-Komponente der Neuen Seidenstraße, erstreckte sich ursprünglich von chinesischen Häfen über das Südchinesische Meer, die Straße von Malakka und den Indischen Ozean bis nach Afrika, den Nahen Osten und letztlich auch Europa. Entlang dieser Route investiert China in die Modernisierung und den Ausbau von Häfen, Logistikzentren und Infrastruktur, um effizientere Handelswege und Versorgungsketten für den internationalen Warenstrom zu sichern. Wie gesehen, ergänzen die Routen nach Lateinamerika sowie die Polare Seidenstraße diese mittlerweile zunehmend.

Die BRI wirkt daher nicht nur als logistischer Motor für die BRICS-Strategien, sondern beschleunigt auch die Etablierung eines multipolaren Finanzsystems: Sie schafft Handelsrouten, über die Rohstoffe und Edelmetalle wie Gold und Silber effizient bewegt und abgesichert werden können und bietet gleichzeitig die Plattform für neue, nicht-westlich dominierte Finanzarchitekturen.

So führt die Neue Seidenstraße zu einer Verschiebung der globalen Machtverhältnisse – nicht allein durch physischen Infrastrukturausbau, sondern vor allem durch die Transformation der internationalen Wirtschafts- und Finanzordnung.

Die Neue Seidenstraße – auf den Weltmeeren

Die maritime Seidenstraße ist die See-Komponente der von China seit 2013 vorangetriebenen „Belt and Road Initiative“ (BRI). Sie erstreckt sich von chinesischen Häfen über das Südchinesische Meer, die Straße von Malakka und den Indischen Ozean bis nach Afrika, den Nahen Osten und letztlich auch Europa. Entlang dieser Route investiert China in die Modernisierung und den Ausbau von Häfen, Logistikzentren und Infrastruktur, um effizientere Handelswege und Versorgungsketten für den internationalen Warenstrom zu sichern.

Wirtschaftlicher Nutzen für China

Der Ausbau der Maritimen Seidenstraße ist zu einem zentralen Motor für Chinas Außenhandel und globale Vernetzung geworden. Durch chinesische Investitionen in strategisch gelegene Tiefseehäfen – etwa in Piräus (Griechenland), Colombo (Sri Lanka) oder in afrikanischen Ländern wie Djibouti – werden neue Handelsströme erschlossen und bestehende massiv beschleunigt. So profitiert China von deutlich verkürzten Transportzeiten und günstigen Bedingungen für den Export von Konsumgütern, Maschinen und Rohstoffen. Der internationale Handel entlang der Seidenstraße und insbesondere auf dem Seeweg könnte künftig bis zu 40% des gesamten Welthandels ausmachen, womit China als Dreh- und Angelpunkt in der globalen Logistik fungiert.

Militärische Komponenten und geopolitische Spannungen

Der weitreichende Ausbau der maritimen Infrastruktur ist jedoch nicht ausschließlich wirtschaftlich motiviert – auch militärische Gesichtspunkte spielen eine wichtige Rolle. Die Modernisierung und Vergrößerung von Tiefseehäfen schafft Möglichkeiten, diese Anlagen nicht nur für den Warenumschlag, sondern auch für militärische Zwecke zu nutzen. Prominentes Beispiel: Der chinesische Hafen in Djibouti, der offiziell als logistischer Knotenpunkt für den Handel fungiert, dient China gleichzeitig als (ihre weltweit einzige) Militärbasis für seine Marine und für Auslandseinsätze. Der Ausbau weiterer Tiefseehäfen, wie der geplante Hafen auf Sri Lanka, gibt China potenziell die Option, militärische Schiffe zu stationieren und seine Präsenz im Indischen Ozean und darüber hinaus auszubauen

Die Maritime Seidenstraße durchquert geopolitisch sensible Regionen wie das Südchinesische Meer, in dem China Territorialansprüche geltend macht und militärisch untermauert. Hier kommt es immer wieder zu Konflikten mit Anrainerstaaten und zu Spannungen mit den USA und deren Verbündeten. Chinas Strategie, wirtschaftliche Projekte mit sicherheitspolitischer Infrastruktur zu kombinieren, wird von vielen internationalen Beobachtern als Versuch gewertet, die eigene maritime Macht in wichtigen See-Handelskorridoren des 21. Jahrhunderts auszubauen und abzusichern.

So verknüpft die Maritime Seidenstraße wirtschaftliche Entwicklung mit geopolitischer Einflussnahme – zum Nutzen Chinas, aber auch zum Nachteil für die regionale Stabilität und den internationalen Wettbewerb um strategische Handelsrouten. So zumindest ist der Tenor des Mainstreams in westlichen Medien.

| Chinas Entwicklungshilfe: Mehr als nur eine Schuldenfalle? Die Vorwürfe gegen Chinas globale Infrastrukturinitiative „Neue Seidenstraße“ sind vielfältig. Westliche Medien sprechen von einer gezielten „Debt Trap Diplomacy“, bei der Entwicklungsländer in Abhängigkeit gelockt werden. Doch die Realität ist komplexer, wie der renommierte Sinologe Harro von Senger argumentiert. Länder wie Sri Lanka, Kenia oder Pakistan wurden oft als Beispiele für Chinas Strategie der Schuldenknechtschaft genannt. Tatsächlich zeigen Studien jedoch, dass chinesische Kredite oft günstiger sind als westliche Finanzierungen und konkrete Infrastrukturprojekte ermöglichen. Von Senger betont einen oft übersehenen Aspekt: Wirtschaftliche Menschenrechte. Während westliche Länder sich primär auf politische Freiheiten konzentrieren, sieht er in Chinas Engagement einen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Der Sinologe verweist auf den UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Dieser garantiert fundamentale Rechte wie Arbeit, Nahrung und Entwicklung – Aspekte, die China in den letzten Jahrzehnten massiv vorangetrieben hat. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut befreit, Infrastruktur in Entwicklungsländern geschaffen. Das Seidenstraßen-Projekt ist aus dieser Sicht mehr als pure Wirtschaftsstrategie. Es ist ein globales Entwicklungsmodell, das Regionen verbindet und wirtschaftliche Chancen schafft. Statt Abhängigkeit zu erzeugen, sieht von Senger einen Mechanismus zur Linderung von Not und Armut. Natürlich gebe es berechtigte Kritikpunkte an Chinas globalem Engagement. Doch die pauschale Dämonisierung greife zu kurz. Chinas Ansatz zeigt: Wirtschaftliche Entwicklung kann ein Menschenrecht sein – und manchmal wichtiger als westliche Vorstellungen von Freiheit. In diesem Sinne drückt es laut der britischen Tageszeitung „The Guardian“ ein kenianischer Offizieller folgendermaßen aus: „Jedes Mal, wenn China zu besucht kommt, bekommen wir ein Krankenhaus; jedes Mal, wenn Großbritannien zu Besucht kommt, bekommen wir eine Belehrung.“ |

Fazit

Die Neue Seidenstraße durchläuft nach der Corona-Zeit eine wichtige Konsolidierungsphase, in der sich das Projekt neu ausrichtet: Es setzt vermehrt auf kleinere, nachhaltigere und intelligentere Projekte (Stichwort: „kleiner, grüner, smarter“). Diese Konzentration auf Qualität statt Quantität steht im Vordergrund und soll langfristig effizientere und umweltfreundlichere Infrastrukturprojekte fördern.

Gleichzeitig spiegelt die Neue Seidenstraße den globalen Wettbewerb zwischen den großen Mächten wider, vor allem zwischen China und den USA. Dies zeigt sich in einem umfassenden geopolitischen Machtkampf, der sich auch auf wirtschaftlicher Ebene niederschlägt. China nutzt die Initiative nicht nur als Handels- und Infrastrukturprogramm, sondern auch als strategisches Instrument zur Stärkung seines globalen Einflusses.

Ein besonders brisantes Thema, das die beiden Weltmächte beschäftigt, ist die Frage um die Souveränität Taiwans. Lesen Sie dazu unseren Artikel Taiwan-Konflikt: Rivalität um die Weltdominanz!

Die vielen bilateralen Verträge und die Zusammenarbeit mit Schwellen- und Entwicklungsländern verschaffen China nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern fördern engere Entwicklungskooperationen, sichern den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und neuen Absatzmärkten. Gleichzeitig festigt China so seine Rolle als zentraler Investitionspartner und gewinnt Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den Partnerländern.

Die Initiative baut auf dem Mythos der historischen Seidenstraße auf, der als starke Marke dient, um globale Vernetzung und Handel zu fördern. In ihrer aktuellen Form ist die Neue Seidenstraße ein hochkomplexes politisch-ökonomisches Projekt, das weit über reine Infrastruktur hinausgeht und entscheidend für die zukünftige Gestaltung der internationalen Wirtschafts- und Machtverhältnisse ist.

Damit steht die Neue Seidenstraße heute für eine Phase der strategischen Neuausrichtung, die auf nachhaltigere, smartere Lösungen setzt und gleichzeitig den weltweiten Wettbewerb um Einfluss und Ressourcen intensiviert – ein zentraler geopolitischer und wirtschaftlicher Akteur des 21. Jahrhunderts.

Mehr zum Thema Neue Seidenstraße

Auf dem YouTube-Kanal von Kettner Edelmetalle finden Sie weitere spannende Videos zu Gold und Silber sowie zu Themen rund um Wirtschaft und Politik. Im folgenden Video interviewt Dominik Kettner den Geopolitik-Experten Stephan Ossenkopp zum Thema multipolare Weltordnung.

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

Ähnliche Artikel

NATO Drehscheibe Deutschland: Der größte Täuschungsversuch der Bundesregierung

166 Milliarden Euro Goldfund in China – und was das wirklich bedeutet

Bargeld-Abschaffung in Indien über Nacht - so schnell kann es gehen !

Gold und Silber kaufen: Diese 10 Fehler kommen Einsteiger teuer zu stehen

Die besten und sichersten 10 Goldverstecke zu Hause

Gold vor der nächsten Explosion? Warum viele Experten jetzt massiv steigende Kurse für möglich halten

Goldkonfiszierung: Wenn der Staat nach Ihrem Gold greift

Größte Goldschätze der Welt: Die 6 größten Funde

Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem Goldverbot

Schwarzbuch 2025 – So verpulvert der Staat Milliarden!

Warnsignal für Deutschland: Immer mehr Bürger verlassen das Land

Aufstand in China: Droht jetzt die Eskalation im Taiwan-Konflikt?

Silbermünzen immer teurer – und immer weniger gefragt

Geheime Goldkäufe der Zentralbanken: China & Russland

Vermögensschutz in Gefahr: Wie die EU-Pläne zur schleichenden Enteignung führen könnten

Silbermünzen endgültig entwertet: Bundesregierung kapituliert vor dem Silberpreis

Gold-Silber-Ratio: Dieses Warnsignal sollte kein Anleger ignorieren!

Italien greift nach dem Gold seiner Bürger – und Europa sollte sich darauf gefasst machen

Goldpreisprognose 2026 – Analyse und Ausblick

Der Niedergang der USA als Supermacht und die Folgen für die Weltwirtschaft

Euro-Einführung in Bulgarien - ist das Land wirklich bereit?

Die 15 Minuten Stadt: Der Weg in die digitale Gefangenschaft

Türkei in die BRICS? Balanceakt zwischen Ost und West