EU-Chatkontrolle vorerst gescheitert: Deutschland blockiert Massenüberwachung

Die umstrittene EU-Chatkontrolle ist vorerst vom Tisch. Was als vermeintlicher Schutz für Kinder verkauft werden sollte, entpuppte sich als das, was kritische Beobachter von Anfang an befürchteten: Ein weiterer Versuch, die Privatsphäre der Bürger unter dem Deckmantel des Kinderschutzes auszuhöhlen. Die für den 14. Oktober geplante Abstimmung im EU-Rat wurde auf unbestimmte Zeit verschoben – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Widerstand gegen diese Orwellsche Überwachungsfantasie zu groß geworden ist.

Der Wolf im Schafspelz

Die EU-Kommission und das EU-Parlament versuchten mit ihrer geplanten Verordnung, eine beispiellose Überwachungsinfrastruktur zu etablieren. Unter dem emotionalen Vorwand, Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen zu wollen, sollten Messengerdienste wie WhatsApp, Signal und Telegram dazu verpflichtet werden, sämtliche Nachrichten ihrer Nutzer bereits vor der Verschlüsselung zu durchleuchten. Das sogenannte Client-Side-Scanning hätte bedeutet, dass jede der täglich 2,8 Milliarden verschickten Nachrichten potenziell überwacht werden könnte.

Besonders perfide: Die Befürworter dieser Totalüberwachung nutzten bewusst das Thema Kinderschutz als moralisches Schutzschild. Wer könnte schon gegen den Schutz von Kindern sein? Doch genau diese emotionale Erpressung durchschauten glücklicherweise immer mehr Politiker und Datenschützer.

Deutschland zeigt Rückgrat – endlich einmal

Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet die neue Große Koalition unter Friedrich Merz in dieser Frage Standhaftigkeit beweist. Nachdem die Position Deutschlands wochenlang unklar war, stellte sich heraus, dass sowohl CDU/CSU als auch SPD die anlasslose Massenüberwachung ablehnen. Jens Spahn brachte es auf den Punkt: „Das wäre so, als würde man vorsorglich mal alle Briefe öffnen und schauen, ob da etwas Verbotenes drin ist."

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig formulierte es noch deutlicher: „Anlasslose Chatkontrolle muss in einem Rechtsstaat tabu sein. Private Kommunikation darf nie unter Generalverdacht stehen." Solche klaren Worte hätte man sich von der deutschen Politik in vielen anderen Bereichen gewünscht.

Die wahren Absichten hinter der Chatkontrolle

Wer glaubt, es ginge der EU tatsächlich nur um Kinderschutz, ist naiv. Die Geschichte lehrt uns, dass einmal etablierte Überwachungsstrukturen stets ausgeweitet werden. Was heute zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch eingeführt wird, könnte morgen zur Verfolgung politisch Andersdenkender genutzt werden. In Zeiten, in denen die EU immer autoritärere Züge annimmt und missliebige Meinungen zunehmend kriminalisiert werden, wäre eine solche Infrastruktur ein gefährliches Werkzeug in den falschen Händen.

Die Tatsache, dass ausgerechnet Länder wie Frankreich, Spanien und Italien zu den größten Befürwortern der Chatkontrolle gehören – allesamt Staaten mit einer langen Tradition staatlicher Überwachung – spricht Bände. Demgegenüber stehen Deutschland, Polen, Österreich, Belgien und die Niederlande, die eine Sperrminorität bildeten und damit das Vorhaben blockierten.

Signal droht mit Rückzug aus Europa

Besonders beeindruckend war die klare Haltung der Signal-Chefin Meredith Whittaker. Sie machte unmissverständlich deutlich, dass ihr Dienst lieber den europäischen Markt verlassen würde, als sich zu einer Überwachungsmaschine umbauen zu lassen. „Verschlüsselung funktioniert entweder für alle oder für niemanden", erklärte sie und warnte vor den existenziellen Gefahren, die eine Hintertür für die gesamte digitale Kommunikation bedeuten würde.

Diese Drohung dürfte bei den deutschen Politikern durchaus Wirkung gezeigt haben. Der Verlust sicherer Kommunikationsdienste wäre ein herber Schlag für die digitale Souveränität Europas gewesen.

Ein Sieg für die Freiheit – aber für wie lange?

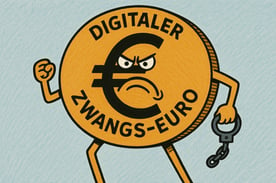

Der vorläufige Stopp der Chatkontrolle ist zweifellos ein wichtiger Erfolg für Datenschützer und Bürgerrechtler. Doch niemand sollte sich in falscher Sicherheit wiegen. Die EU-Bürokraten werden nicht aufgeben. Schon jetzt wird von „Nachbesserungen" gesprochen, die es der deutschen Politik erleichtern sollen, einem künftigen Vorschlag zuzustimmen.

Die Unterscheidung zwischen „anlassloser" und „anlassbezogener" Überwachung, auf die deutsche Politiker so viel Wert legen, ist dabei nur Augenwischerei. Auch für eine anlassbezogene Überwachung müsste die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebrochen werden. Das Versprechen sicherer Kommunikation wäre damit gebrochen.

Es bleibt zu hoffen, dass der Widerstand gegen diese totalitären Überwachungsfantasien anhält. Die Bürger müssen wachsam bleiben und ihre Politiker immer wieder daran erinnern, dass Freiheit und Privatsphäre keine verhandelbaren Güter sind. Denn eines ist sicher: Die nächste Attacke auf unsere Grundrechte kommt bestimmt – vermutlich wieder verpackt in wohlklingende Worte und angeblich hehre Ziele.

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik