Bahnchaos ohne Ende: Generalsanierungen werden zur Endlos-Baustelle

Die Deutsche Bahn hat es wieder einmal geschafft, ihre eigenen Versprechen zu brechen. Während Millionen Pendler täglich unter verspäteten Zügen, ausgefallenen Verbindungen und maroden Gleisen leiden, verkündet der Staatskonzern nun kleinlaut, dass die groß angekündigten Generalsanierungen deutlich länger dauern werden als versprochen. Statt bis 2031 sollen die Arbeiten erst Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein – ein Armutszeugnis für die deutsche Verkehrspolitik.

Versprechen gebrochen, Zeitplan kassiert

Was als ambitioniertes Modernisierungsprogramm für 42 vielbefahrene Streckenkorridore angepriesen wurde, entpuppt sich nun als weitere Luftnummer der Bahn. Die DB InfraGo, zuständige Tochter für die Infrastruktur, rudert in einem Schreiben an andere Verkehrsunternehmen zurück: Statt wie geplant bis zu neun Strecken pro Jahr zu sanieren, sollen es künftig nur noch vier bis fünf sein. Die Begründung klingt wie aus dem Lehrbuch des politischen Versagens: Man müsse ein "Gleichgewicht" zwischen verschiedenen Faktoren wahren.

Besonders pikant: Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hatte versprochen, die Infrastruktur endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Doch statt konkreter Verbesserungen gibt es nun weitere Verzögerungen. Das Bundesverkehrsministerium windet sich mit der Aussage, man schaue sich das Konzept "genau an" und schärfe "wo nötig nach". Übersetzt heißt das: Man hat keine Ahnung, wie man das Chaos in den Griff bekommen soll.

Die Leidtragenden: Pendler und Wirtschaft

Während die Politik debattiert und die Bahn ihre Zeitpläne umwirft, leiden Millionen Deutsche unter den Folgen jahrzehntelanger Vernachlässigung des Schienennetzes. Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim machte 2024 den Anfang – sechs Monate Vollsperrung bedeuteten für Zehntausende Pendler tägliche Odysseen mit Ersatzverkehr. Aktuell trifft es die Strecke Hamburg-Berlin, eine der wichtigsten Verbindungen des Landes.

"In Absprache mit der neuen Bundesregierung planen wir daher die Anzahl der Generalsanierungen auf 4-5 pro Jahr anzupassen."

Diese lapidare Mitteilung der DB InfraGo zeigt, wie wenig Ernst die Verantwortlichen die Mobilitätsbedürfnisse der Bürger nehmen. Statt endlich durchzugreifen und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, wird das Problem auf die lange Bank geschoben – buchstäblich bis Mitte der 2030er Jahre.

Ein Trauerspiel deutscher Verkehrspolitik

Die Geschichte der deutschen Bahninfrastruktur ist eine Geschichte des Niedergangs. Während China in Rekordzeit Tausende Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken aus dem Boden stampft und selbst kleinere europäische Länder wie die Schweiz ein vorbildliches Bahnnetz unterhalten, verkommt das deutsche Schienennetz zur Lachnummer. Die Ursachen sind vielfältig, aber sie haben einen gemeinsamen Nenner: politisches Versagen über Jahrzehnte hinweg.

Besonders die grüne Verkehrspolitik der vergangenen Jahre hat sich als Desaster erwiesen. Statt in die Sanierung bestehender Strecken zu investieren, träumte man von utopischen Projekten und verschwendete Milliarden für ideologische Prestigeobjekte. Das Ergebnis: Ein Schienennetz, das an vielen Stellen noch aus Kaisers Zeiten stammt und den Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gewachsen ist.

Die Bauindustrie als Sündenbock?

Nun schiebt die Bahn einen Teil der Verantwortung auf die "Leistungsfähigkeit der Bauindustrie". Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich fehlen Fachkräfte und Kapazitäten – aber wer hat denn jahrelang die Ausbildung vernachlässigt und die heimische Bauindustrie durch überbordende Bürokratie und unrealistische Vorgaben in die Knie gezwungen? Die Politik, die nun so tut, als sei sie von den Problemen überrascht.

Die Wettbewerber der Deutschen Bahn im Güterverkehr haben längst erkannt, dass der bisherige Zeitplan "zu ambitioniert" sei. Ein schöner Euphemismus für: völlig unrealistisch. Doch statt auf die Praktiker zu hören, die täglich mit den Problemen konfrontiert sind, verliert sich die Politik in Worthülsen und Absichtserklärungen.

Was Deutschland jetzt braucht

Es ist höchste Zeit für einen radikalen Kurswechsel in der deutschen Verkehrspolitik. Statt immer neuer Luftschlösser brauchen wir pragmatische Lösungen und vor allem: Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern. Wenn die Sanierungen länger dauern, dann muss das klar kommuniziert werden – und es müssen Alternativen geschaffen werden.

Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz steht vor einer Mammutaufgabe. Das im Koalitionsvertrag angekündigte 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur klingt beeindruckend, doch angesichts der nun verkündeten Verzögerungen stellt sich die Frage: Reicht das überhaupt? Und vor allem: Wird das Geld diesmal sinnvoll eingesetzt oder versickert es wieder in der Bürokratie?

Eines ist sicher: Die deutschen Bürger haben genug von leeren Versprechungen und ewigen Baustellen. Sie wollen eine Bahn, die funktioniert – pünktlich, zuverlässig und bezahlbar. Dafür braucht es keine ideologischen Experimente, sondern handfeste Investitionen und kompetentes Management. Die Zeit der Ausreden muss endlich vorbei sein.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation wäre eine funktionierende Infrastruktur wichtiger denn je. Stattdessen erleben wir, wie ein Land, das einst für seine Ingenieurskunst und Zuverlässigkeit bekannt war, nicht einmal mehr in der Lage ist, seine Bahnstrecken ordentlich zu sanieren. Wer in dieser Situation nach verlässlichen Werten sucht, sollte sein Vermögen vielleicht besser in physische Edelmetalle wie Gold und Silber anlegen – die rosten wenigstens nicht und müssen auch nicht generalsaniert werden.

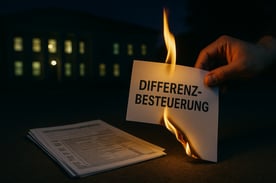

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik